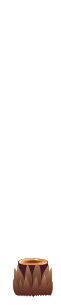

Ölpalmen wachsen ausschließlich im tropischen Klima. Damit stehen sie in direkter Konkurrenz zu Regenwaldflächen. Indonesien und Malaysia sind besonders stark von der Abholzung betroffen. Hier werden rund 84 Prozent des weltweiten Palmöls produziert. Die Produktion von Palmöl hat damit großen Anteil am Artensterben. Neben dem vom Aussterben bedrohten Orang-Utan sind von der Zerstörung der Regenwälder viele weitere Arten betroffen. Forscher der Queen Mary University of London konnten am Beispiel der Fledermaus zeigen, dass der Plantagenanbau durch die ständige Zerstückelung und Zerstörung tropischer Urwälder katastrophale Folgen hat. Sowohl die Vielfalt von Tierarten als auch die genetische Vielfalt einer Art gehen durch den Anbau der Ölpalme verloren. Das zeigen die 2013 in der Zeitschrift „Ecology Letters“ veröffentlichten Ergebnisse.

Neben dem Artensterben ist die Zunahme an Kohlendioxid in der Atmosphäre weitere Folge der Regenwaldzerstörung. Um die landwirtschaftlichen Flächen für den Palmölanbau nutzbar zu machen, werden diese häufig brandgerodet. Dabei setzen insbesondere die Torfböden, auf denen häufig Ölpalmen angepflanzt werden, gespeichertes Kohlendioxid in großen Mengen frei. Nasa-Experten zufolge gelangten allein im Zeitraum August bis Oktober 2015 bis zu 600 Millionen Tonnen Treibhausgase durch die Brände in die Erdatmosphäre. Das entspricht mehr als der jährlichen Emission von Deutschland. Dies hat dazu geführt, dass Indonesien inzwischen zu den weltweit 10 größten Erzeuger von Treibhausgasen gehört. Doch auch gesundheitsschädigende Aspekte gehen mit der Brandrodung einher. In 2015 entwickelte sich in Folge der Brandrodung von Regenwäldern in Indonesien so starker Smog, dass in Malaysia und Singapur Warnungen wegen gesundheitsschädlicher Luftverschmutzung ausgesprochen werden mussten. In der thailändischen Großstadt Songkhla etwa wurden in Folge der Brände im November 2015 rund 365 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen – der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm.

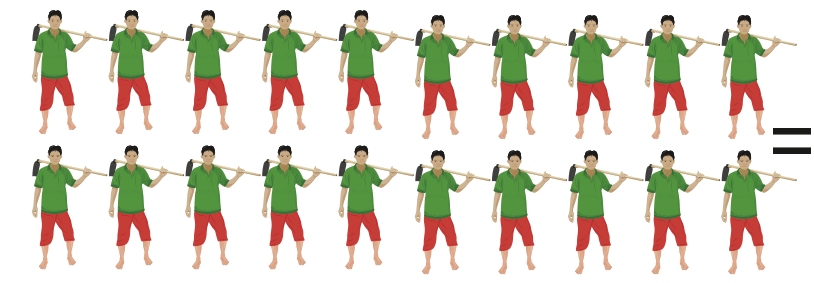

Meldungen aus den Anbaugebieten - insbesondere in Indonesien - zeigen, dass der Anbau von Palmöl oftmals mit schlechten Arbeitsbedingungen, sozialer Ungerechtigkeit, Landkonflikten und damit mit massiven Menschenrechtsverletzungen einhergeht. Plantagenarbeiter leben mit ihren Familien häufig auf den Palmölplantagen, ohne Kontakt zum Leben außerhalb der landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Umso wichtiger ist es, den dort lebenden Kindern Zugang zu Bildung zu ermöglichen und Mindestlöhne zu zahlen. Oft sind indigene Völker, die von ihren Ländern vertrieben und ihrer Lebensgrundlage beraubt werden, vom Anbau der Ölpalme betroffen. Wie die indonesische Menschenrechtskommission Komnas HAM berichtet, konnten von rund 5.000 gemeldeten Verletzungen der Menschenrechte in Indonesien im Jahr 2010 rund 30 Prozent mit dem Anbau von Palmöl assoziiert werden.

Warum ist Palmöl trotzdem wichtig?

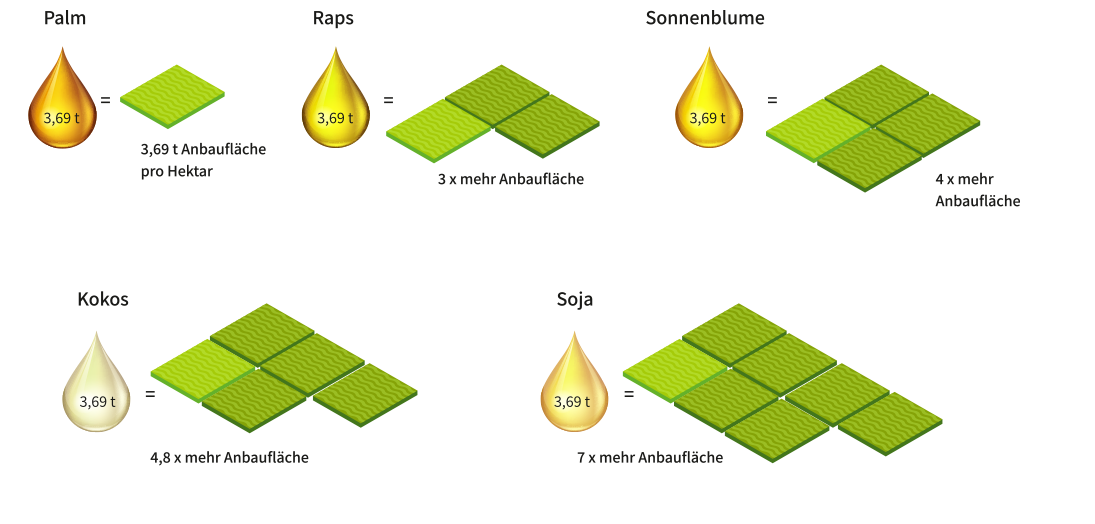

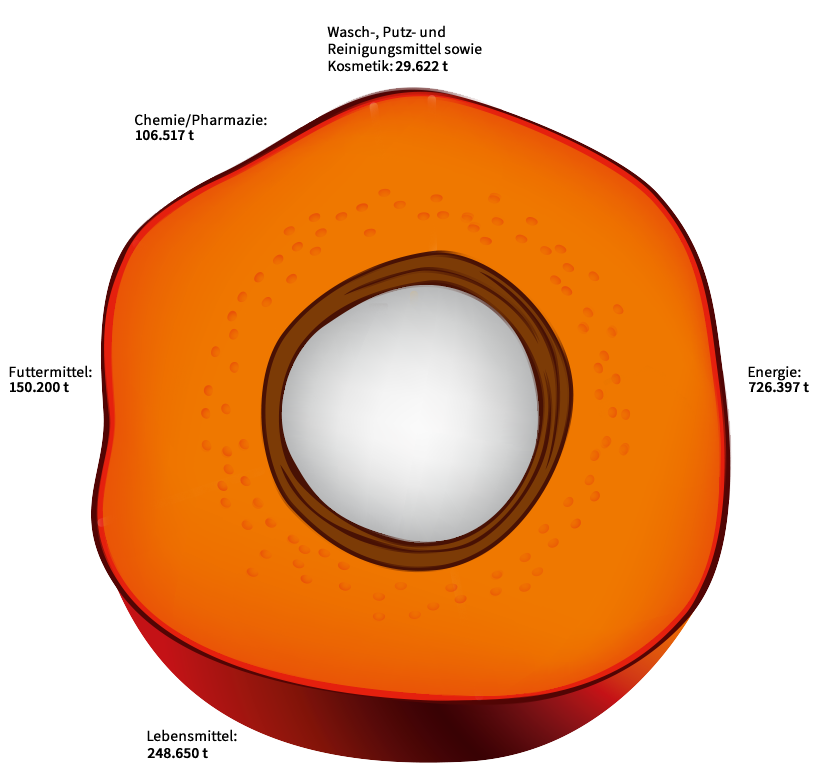

Dennoch ist ein Verzicht auf Palmöl keine dauerhafte Lösung. Die Ölpalme nimmt den geringsten Teil der gesamten Anbaufläche für die weltweite pflanzliche Öl- und Fettgewinnung ein. Gleichzeitig stellt sie mit etwa 36 Prozent den größten Anteil der Gesamtproduktion (USDA, 2020). Sonnenblumen, Kokos oder Soja – ihr Flächenertrag ist im Durchschnitt drei Mal geringer als der von Palmöl. Ein Ersatz durch andere Pflanzenöle würde daher nicht zu den gewünschten Zielen führen, sondern das Problem lediglich verlagern und teilweise sogar verschlimmern. Soja und Kokosnuss beispielsweise wachsen in den gleichen oder ökologisch ähnlich sensiblen Regionen. Für ihren Anbau würden mehr Flächen benötigt, es entstünden mehr Treibhausgasemissionen und es wären mehr Arten bedroht. Auch das wichtigste europäische Pflanzenöl, das Rapsöl, könnte die steigende globale Nachfrage nach Pflanzenölen nicht decken.

Insbesondere die hohe Flächenleistung von Ölpalmen ist eine wichtige Voraussetzung, um den weltweit gestiegenen Bedarf nach Pflanzenölen zu bedienen. Die Ölpalme hat nicht nur den höchsten Ertrag aller Ölpflanzen im weltweiten Vergleich. Als einzige Nutzpflanze produziert sie gleich zwei für die Industrie interessante Öle.

In den Anbauländern selbst ist die Produktion von Palmöl wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Der internationale Handel mit Palmöl eine wichtige Einnahmequelle, der einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten kann. Darüber hinaus schafft die nicht mechanisierte Ernte der Palmfrüchte, die etwa 15 Mal im Jahr möglich ist, zahlreiche wichtige Arbeitsplätze. Diese werden die vor allem in den ländlichen, häufig strukturschwachen Regionen angeboten.

4 t Palmöl pro Hektar und Jahr

Lösungen und Ziele

Ölpalmen werden sowohl in großen Plantagen als auch in kleinen Familienbetrieben angebaut. Die Schwierigkeit des nachhaltigen Anbaus besteht darin, den größtmöglichen Ertrag zu erzielen und die Natur zugleich so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Palmöl werden immer mehr Flächen für den Palmölanbau ausgewiesen. Dabei ist vor allem sicherzustellen, dass dieser Anbau nachhaltig erfolgt - mit Respekt für Mensch und Umwelt in den Ländern, die zu den Regionen mit der größten biologischen Vielfalt unserer Erde gehören.

Die Abholzung der Regenwälder ist ein ernstzunehmendes Problem, dass es in den Griff zu bekommen gilt. Um eine Lösung für die dringenden Probleme zu finden und aufgrund der weltweiten Kritik an den Praktiken im Palmölanbau haben sich in den letzten Jahren verschiedene Nachhaltigkeitsstandards zur Zertifizierung der Produktion und Nutzung von nachhaltigem Palmöl entwickelt. Hierzu gehören neben dem weltweit ersten und verbreitetsten Zertifizierungssystem, dem Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO), beispielsweise die Rainforest Alliance, der Rountable Sustainable Biomaterials (RSB) sowie International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

Zertifizierung

Zertifizierungssysteme allein können die Probleme im Palmölsektor nicht lösen. Die bestehenden Standards sind insoweit ausreichend, als dass diese Mindestanforderungen an eine nachhaltige Palmölproduktion definieren.

Dazu gehören

- keine Rodung von besonders schützenswerten Wäldern für neue Plantagen

- Umweltbewusste Produktion

- Respektierung der Rechte der lokalen Bevölkerung

- Respektierung von Arbeitnehmerrechten.

Dennoch haben alle Zertifizierungsstandards weiteren Verbesserungsbedarf insbesondere hinsichtlich der Transparenz und den konkreten Anforderungen. Das Forum Nachhaltiges Palmöl e.V. und seine Mitglieder fordern daher weitere Verbesserungsmaßnahmen. Dies umfasst unter anderem

- Stopp des Anbaus auf Torfböden und anderen Flächen mit hohem Kohlenstoffgehalt

- Stopp der Nutzung hochgefährlicher Pestizide sowie von Paraquat

- Anwendung strenger Reduktionsziele für Treibhausgase

- Sicherstellung, dass zertifizierte Palmölmühlen Rohware ausschließlich aus legalem Anbau beziehen

- Mehr Transparenz im Beschwerdeverfahren

Informieren und Vernetzen - gute Gründe für eine Mitgliedschaft

Um den Palmölanbau nachhaltig zu verändern, braucht es das gemeinsame Vorgehen aller beteiligten Akteure. Das FONAP ist daher nicht nur wichtige Austauschplattform. Zusammen arbeiten die Mitglieder des Forums daran, die Folgen des konventionellen Anbaus von Palmöl langfristig zu verändern. Dazu gehören unter anderem folgende Aktivitäten:

- Erarbeitung von tragfähigen Lösungen für die Bereitstellung und Nutzung von 100 Prozent zertifizierten Palmöl, Palmkernöl sowie Derivaten und Fraktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

- Aufbereitung und Kommunikation fachlicher und inhaltlicher Informationen zu Themen rund um eine nachhaltigere Palmölproduktion

- Die Erarbeitung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Zertifizierungssysteme

- Vernetzung mit anderen Initiativen, interessierten Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen in Europa, um gemeinsam Fragestellungen zu nachhaltigerem Palmölanbau zu bearbeiten

Für interessierte Unternehmen, NGOs oder Verbände ergeben sich eine Vielzahl von Vorteilen einer Mitgliedschaft. Neben dem Zugang zu Best Practices und Erfahrungswissen bietet das FONAP seinen Mitgliedern regelmäßig Fortbildungen und Seminare an und stellt Informationen zur Vorbereitung auf eine Zertifizierung zur Verfügung. Darüber hinaus profitieren kleine und mittlere Unternehmen von Orientierungshilfen, die das Forum Nachhaltiges Palmöl für die Beschaffung von zertifiziertem Palmöl bereitstellt.

Mitglieder

Supporter

FORUM NACHHALTIGES PALMÖL

Ihr direkter Kontakt

Sekretariat Forum Nachhaltiges Palmölc/o GIZ GmbH

Friedrich-Ebert-Allee 32+36, D-53113 Bonn

Telefon: +49 228 4460-3687

E-Mail: sekretariat@forumpalmoel.org

GEFÖRDERT DURCH

BMEL & FNR

.jpg)

.jpg)